こんにちは。名古屋市中村区の歯医者「かすもりおしむら歯科・矯正歯科 口腔機能クリニック」です。

歯科医院でよく耳にする「プラーク」と「歯石」。どちらもお口のトラブルの原因になるものですが、違いをはっきり説明できる方は少ないかもしれません。

「歯みがきしているのに虫歯や歯周病になるのはなぜ?」

「歯石は自分で取れないの?」

そんな疑問を解決するために、今回はプラークと歯石の違いをわかりやすくご紹介します。

1. プラークとは?

歯の表面につく「細菌のかたまり」

プラークは別名「歯垢(しこう)」と呼ばれ、歯の表面にベタッとくっつく白っぽい汚れです。食べかすと思われがちですが、実は細菌のかたまりです。

1mgのプラークの中には、数億もの細菌がいるといわれています。その細菌が糖分を分解すると酸を出し、歯を溶かして虫歯をつくったり、歯ぐきに炎症を起こして歯周病につながったりします。

プラークはいつできるの?

食事をしてから数時間もすると、歯の表面にプラークができ始めます。歯みがきでしっかり取り除かなければ、どんどん厚みを増していきます。

2. 歯石とは?

硬く固まったプラーク

プラークを放置すると、唾液に含まれるカルシウムやリンと結合して 数日〜2週間ほどで硬い「歯石」 になります。

歯石は石のように固く、歯みがきでは落とせません。そのため、歯科医院で専用の器具を使って除去(スケーリング)する必要があります。

歯石自体は害があるの?

歯石そのものが直接虫歯をつくるわけではありません。問題は、歯石の表面がザラザラしているため、そこにまた新しいプラークがつきやすくなることです。つまり「プラークの温床」になってしまうのです。

結果的に歯ぐきの炎症が続き、歯周病が進行してしまいます。

3. プラーク・歯石がたまるとどうなる?

虫歯のリスク

プラークの細菌が酸を出すと、歯の表面が溶けて虫歯になります。歯石があるとその周囲にプラークが残りやすいため、虫歯のリスクがさらに高まります。

歯周病のリスク

プラークが歯ぐきに炎症を起こすと「歯肉炎」になり、放置すると「歯周炎」に進行します。歯石がついていると炎症が悪化しやすく、最終的には歯を支える骨が溶け、歯がぐらぐらして抜けてしまうこともあります。

4. プラークをためないためのセルフケア

毎日の歯みがき

基本はやっぱり歯みがきです。特に「歯と歯ぐきの境目」「歯と歯の間」にプラークが残りやすいので、意識して丁寧にみがきましょう。

フロスや歯間ブラシの活用

歯ブラシだけでは歯と歯の間の汚れは6割ほどしか落とせないといわれています。フロスや歯間ブラシを併用することで、プラーク除去率は大きくアップします。

食生活にも注意

甘いものや間食が多いと、プラーク中の細菌に「エサ」を与えてしまいます。食べたら早めに歯をみがく習慣をつけましょう。

5. 歯石はプロに任せましょう

一度できてしまった歯石は、残念ながら自分では取れません。無理に取ろうとすると歯や歯ぐきを傷つけてしまう危険もあります。

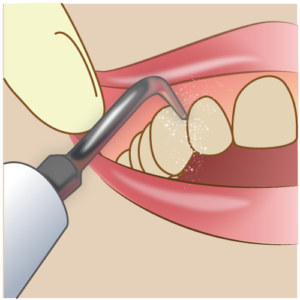

歯科医院では「スケーラー」という器具を使い、歯石をきれいに取り除きます。超音波スケーラーで振動を与えて粉砕する方法もあり、痛みはほとんどありません。

歯石を定期的に取ることで、プラークがたまりにくい環境を保ち、歯ぐきの炎症も予防できます。

6. 定期検診の大切さ

「毎日歯みがきしているから大丈夫!」と思っていても、磨き残しは誰にでもあります。プラークはすぐに歯石になってしまうので、3〜6か月に1回の定期検診でプロのクリーニングを受けることが理想的です。

定期的にチェックすることで、小さな虫歯や歯周病のサインも早めに発見できます。

かすもりおしむら歯科・矯正歯科・口腔機能クリニック 院長 押村憲昭